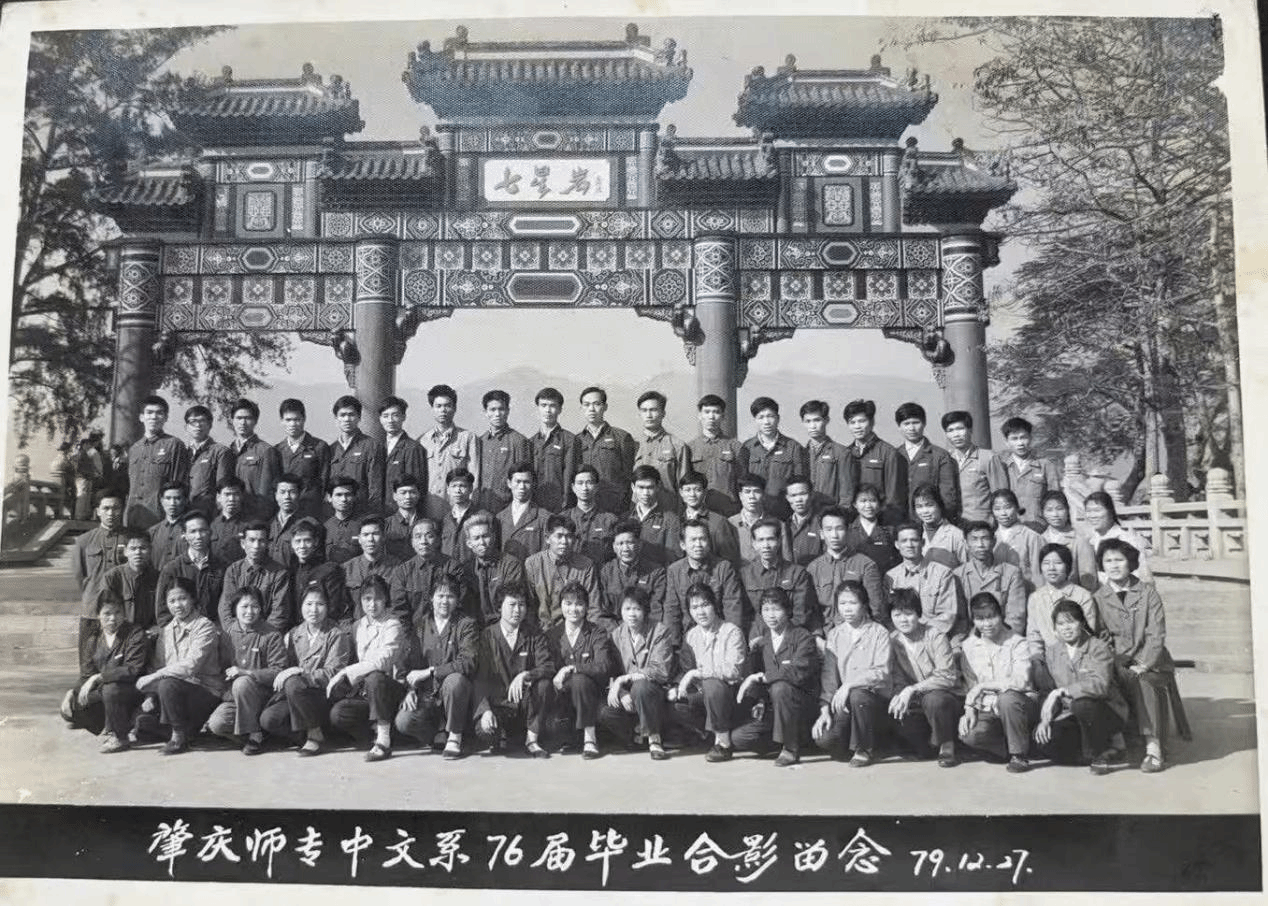

林达飞(76级中文)

在肇庆学院(原肇庆地区师范学校、肇庆地区五七师范学院、肇庆师范专科学校、西江大学)五十五载悠悠岁月长河中,曾有几拨特别的“工农兵学员”浪潮。而我——一名中文系1976级学员,便是那最后一拨浪潮里的一滴水珠。

惊涛初涌:从田埂到学堂

我出生于郁南县千官镇塘头寨,一个群山环抱的小山村。1974年7月,高中毕业的我,收起书本,荷锄而归。生产队老队长笑逐颜开:“我们的秀才回来啦!”旋即委我以重任:记分员、科研小组长。所谓“科研”,实则是背着沉重的药桶,在稻田里与毒虫病害搏斗。我毫无怨言,埋头苦干。白日挥汗田间,夜晚则伏案于生产队部,登记工分,核算口粮,年终分配,一丝不苟。

一年后的寒冬(1975年冬),公社武装部一纸调令,我奔赴郁南县向阳水库建设前线,被任命为千官民兵营第五连连长。年方十八,我是整个水库工地上最年轻的连长。率领一百二十名民兵,我们在尘土飞扬的大坝工地上日夜奋战。

1975年10月1日,水库建设指挥部在工地上举行“奋战79高程誓师大会”,九千民兵列阵。我代表千官民兵营登台发言,结尾掷地有声:“同志们,语言代替不了行动,行动才是最响亮的语言!请看我们千官民兵的行动吧!”掌声如雷,连端坐主席台中央的县委书记刘国恩也颔首赞许。誓言既出,我身体力行:危险爆破,有我身影;挑土运石,步履如飞;寒冬深夜的零时班,我身先士卒。连队屡夺“流动红旗”,我个人也多次被评为先进民兵、先进干部。

这份赤诚,也叩开了党组织的大门——我火线入党了。在那个激情燃烧的年代,更大的惊喜降临:1976年8月,经贫下中农推荐、公社革委会批准、县教育局核准,我荣幸地成为肇庆地区五七师范学校中文系1976级(社来社去)一名“工农兵学员”。喜讯传回山村,乡亲奔走相告:“我们这山旮旯,也飞出金凤凰了!”

学海行舟:逆流而上追春光

因毛泽东主席逝世,我们延期入学。1977年1月收到《入学补充通知书》。3月1日,终于踏进当时位于新兴县稔村镇高村的校门。

学员来自全省,尤以肇庆为多,清一色工农兵出身。初次班会上,同学们自豪地介绍:“我是工人!”“我是大队干部!”“我是民办教师!”“我是知青!”“我是复退军人!”……轮到我,只怯生生道:“我是农民。”

我们这代人,小学中学恰逢特殊时期,基础知识普遍薄弱。入学不久的中文摸底考试,给了我当头一棒:59分!瞬间面红耳赤,慌忙收起试卷。环顾四周,才知四五十分的比比皆是。薄弱的根基,是不争的事实。

语言亦是难关。初高中两年制,且无普通话教学。课堂上老师全程普通话授课,常听得云里雾里。一次在“四方院”旁农场插秧后,田埂边响起一片呼喊:“我的孩(鞋)子呢?我的孩(鞋)子呢?”乡音浓重,常闹笑话,也添了许多不便。

初时,学校尚未彻底摆脱“重政治运动、轻课堂教学”的惯性。大会、政治学习、军体课、劳动课填满日程。去校农场劳动是常事,甚至被派往附近农村宣讲政策或下田劳作,名曰“与生产实践相结合,与贫下中农相结合”。一次我被派往大塘村在社员大会上宣讲中央文件,生平第一次被唤作“林老师”,心头百感交集。

所幸,我们这“末代”工农兵学员,虽身处特殊年代,却迎来了变革的曙光。1977年8月,学校更名为肇庆师范专科学校,面向全省招生。

“四人帮”倒台,中国高等教育迎来历史转折。大学挣脱政治漩涡,逐渐回归教学与学术本位。曾被批判为“资产阶级学术权威”的教授们重返讲台,学生也从狂热转向如饥似渴的求知。校园气象,焕然一新。

1977年恢复高考,随着77级新生的涌入,肇庆师专也经历着巨变。学校工作重心彻底转向:以培养合格中学教师为目标,狠抓教学管理与质量。校舍修缮扩建,图书馆扩容,食堂、浴室、体育场馆改善,教学设施增加,学习氛围日益浓厚。

教师们焕发出前所未有的热情。中文系主任兼党支部书记谭宪昭教授,肩负行政,仍亲授古代文学课。他声若洪钟,引经据典,听其课如沐春风,是种享受。

黄之驹教授,学识渊博,曾因“权威”身份被罚看牛,意志消沉。

如今“出山”,判若两人,在讲台上将真知娓娓道来。

海南口音浓重的朱剑雄老师,昔日牢骚满腹,行为散漫,如今衣冠楚楚,头发锃亮,神采飞扬地讲授教育心理学。

邓护英老师慈祥如母,耐心地从头教我们汉语拼音。还有教授逻辑课的王锭成老师、古代汉语课的钟业枢老师、书法课的郑天净老师、现代汉语课的周一鸣、张惠珍、杨曼芬老师,文艺理论课的郑淑文、刘钦伟老师和黄辉祥、陈维清、廖万康、黄佩环等诸位老师,无不勤勤恳恳,为我们“传道、授业、解惑”。园丁的精心浇灌,让我们这些先天不足的弱苗得以挺立成长。

改革开放的春风,点燃了我们为现代化建设而学的激情。我们正视基础薄弱的现实,以“把青春追回来”的紧迫感,在学海中奋力驾舟。课堂鸦雀无声,只闻笔尖沙沙;晨读琅琅书声,如美妙乐章。自习时间,教室、宿舍、走廊、树下、草坪,甚至校外蔗地、果林,处处可见苦读身影。人人都在奋力夺回被耽误的时光。

入学不久,我意外当选学习委员。捧着象征责任的绿色文件夹,在忐忑中开始了三年服务同学的旅程。我暗下决心,必须学在前列。古汉语是短板,便常去谭宪昭教授处“开小灶”;虚心向77级的陈雄铿等师弟师妹请教。学习压力如山,第二学期竟患上失眠。晚自习后打手电看书,躺下仍在脑中“回放”白天所学,想不起便又爬起开灯……直至闻得数遍鸡鸣。幸得校医指导:“放松心情、坚持晨跑、冷水浴、规律作息”,方才痊愈。无数个周末,我都在教室度过……

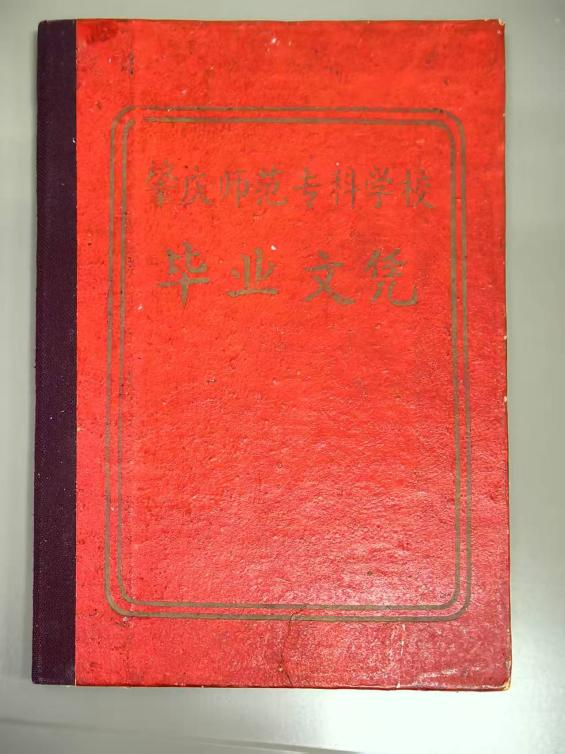

一分耕耘,一分收获。师长的教诲,同窗的互助,自身的刻苦,终使三年光阴没有虚度。我的成绩稳居前列,连年获评“三好学生”。1980年1月的一个清晨,谭宪昭主任召我至办公室,亲手递来毕业留校任教的“通知书”。紧握恩师双手,我热泪盈眶:“感谢学校信任!感谢您和老师们的栽培!”

窗外柳枝轻拂,似也含情道别。在这万物复苏的春日,我们这届“末代”工农兵学员,毕业了。

百川归海:在时代洪流中奔涌

我们1976级这届“末代”工农兵学员,是特殊年代的幸运儿。毕业前夕,正当为“社来社去”的分配政策忧心时,国家包分配的喜讯传来,许多人喜极而泣。

毕业时,绝大多数同学奔赴全省各地中学,成为教育战线的新兵。全体同学服从国家安排,哪怕是边远山区、少数民族地区也义无反顾。许多同学扎根基层,将毕业精力贡献给山区教育事业,用青春和汗水书写出乐无私奉献的动人篇章。部分因需分配至中师、中技任教;亦有进入机关,走上从政之路。

“天生我材必有用”。离开校园,投身社会洪流,我们这届师范生,党团员居多,政治素质较高,在教育岗位乃至更广阔的领域里,都曾努力发光发热,有所建树。中文、数学、物理、化学四个专业二百余学子中,涌现出众多教学骨干、中学校长、中师校长、中技校长,更有一位同学成为肇庆师专副校长;从政者亦有佼佼者任至科局、处级干部。人人都能遵纪守法,勤政廉政,没有玷污师门,践行了“学高为师,身正为范”的箴言。

1981年8月,因工作需要,我调入高要县司法局,担任办公室代主任。在1982-1983年“严打”斗争中,我发挥文科所长,成为政法系统法制宣传骨干。协助局长创办《高要司法》周刊,所撰稿件频被省司法厅及市县报刊采用。《民主和睦30春》、《重拳出击》等报道及短篇小说《定心果》,屡获地市及《广东司法》嘉奖。因工作出色,连获肇庆市及广东省政法系统表彰。1983年底,高要县人民政府授予我记功奖励。1984年5月,破格提拔为县司法局副局长。

1985年5月至1990年12月,我先后担任高要县乐城镇、河台镇镇委书记。铭记师训,正直为人,心系民生。一手抓山区经济:兴办桂油厂、林化厂、木器厂、小金矿、饮料厂、药材厂、林业与矿产公司;扶持群众造林种果(柑桔、玉桂、巴戟、佛手),保障粮食生产,带领脱贫致富。一手抓精神文明建设:建水厂解饮水难,通自动电话,设电视差转台,扩建卫生院,新建养老院。尤其不忘教育本行,两镇“排危建校”工作均获县教育系统表扬。1986年6月暴雨夜,洪水漫入乐城中学宿舍,我第一个率镇干部赶到,及时抢险疏散,确保师生安全。1989年7月19日深夜,河台镇三围村遭暴雨突袭,我亦是首批抵达救灾现场者。

1991年1月至2016年5月,二十五年间,我先后在高要县(区)旅游、水产、农办、宣传部、扶贫办、信访、农业、卫计等部门任负责人。岗位流转,始终不忘师嘱,勤政廉政,力求做一名有作为的公仆。高要县荣膺“广东省淡水渔业先进县” “罗非鱼之乡” “罗氏虾之乡”“粮食生产先进县”“国家农业综合开发示范区”“广东省十大农业示范基地”“蔬菜之乡” “全国计划生育优质服务先进单位”……这些闪光的牌匾背后,也浸润着我点滴的汗水。

一分付出,一分收获。三十五年公仆生涯,党和政府、人民群众给予我诸多肯定:我两次获记功,一次获“市长基金奖”、一次被评为“高要十佳人物”,多次被评为县(区)先进工作者。2009年,晋升为肇庆市管副处级干部。

2017年12月30日,我光荣退休。每当有人问及我的出身与学历,我都会自豪而清晰地回答:“我是肇庆师专的学生!”